- 아홉 개의 왕릉,

저마다 사연도 달라 - 세계문화유산 구리 동구릉

능과 능을 연결하는 흙길은 호젓하고 단아하다.

구리 동구릉에는 세계문화유산의 숲길 사이를 걷는다는 품격 높은 의미가 배어 있다.

구리 동구릉에는 세계문화유산의 숲길 사이를 걷는다는 품격 높은 의미가 배어 있다.

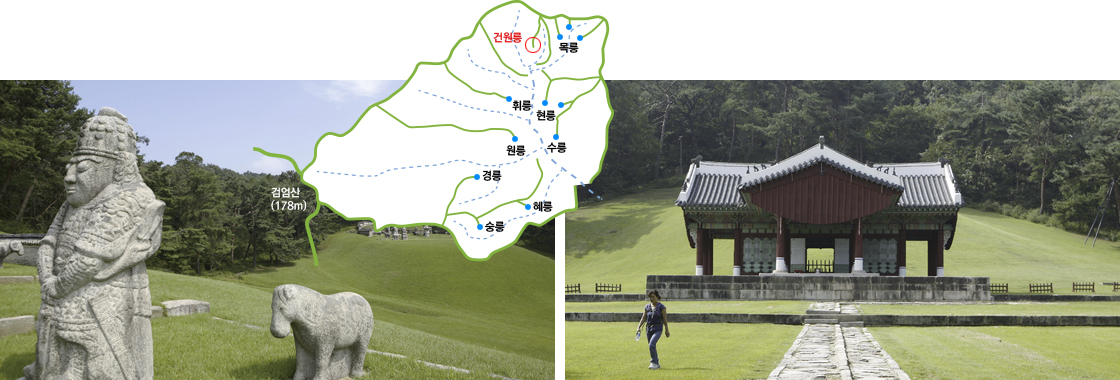

동구릉은 조선시대 왕릉 아홉 개가 옹기종기 모인 곳이다. 42개의 조선 왕릉 중 40개가 남한에 있고 그중 아홉 개의 능이 구리 동구릉에 속해 있다. 동구릉은 조선 왕릉 중 국내 최대 규모로 유네스코 세계문화유산이라는 듬직한 타이틀을 달고 있다. 동구릉에 들어서면 오랜 세월 왕릉을 지켜냈을 고목들이 허리를 구부린채 산책길에 도열해 있다. 전나무, 참나무, 동백나무, 소나무 등은 수백 년 세월을 함께한 왕의 신하들 같다. 숲에는 연록색 이끼들이 자라나고 이끼위에 올라서면 포근한 양탄자를 밟는 느낌이다. 나무 사이로는 한줌 볕이 들고 길가에는 가녀리게 정적을 깨듯 시냇물이 흐른다.

녹색 풀 대신 억새가 자라는 태조의 능

동구릉에 속한 아홉 개 왕릉의 면면을 살펴보면 예사롭지 않다. 조선 초대왕인 태조의 건원릉, 문종의 현릉, 선조의 목릉, 영조의 원릉, 현종과 명성왕후의 숭릉 외에도 경종의 혜릉, 헌종의 경릉, 인조의 계비 장렬왕후의 휘릉, 추존 문조의 수릉 등 열거하기도 벅차다. 조선시대 초기부터 말기까지의 왕과 왕후들이 역사 교과서를 펼치듯 나란히 누워 계시다. 능 하나하나를 찾아 알현하는 재미는 남다르다. 아홉 개의 능은 언뜻 비슷한 모습을 지닌 듯해도 각기 개성과 사연이 다르다. 쉽게 스쳐지났던 능은 흐르는 냇물, 놓인 돌 하나에도 의미가 담겨 있다.

태조의 건원릉에는 억새가 자란다. 녹색 풀이 어울릴 법도 한데 봉분 위에는 어색하게 억새가 심어져 있다. 태조는 사후에 둘째 부인인 신덕왕후의 정릉에 합장하거나 고향인 함경도 땅에 묻히는 것을 원했다. 왕권다툼에서 신덕왕후의 두 아들을 죽음으로 몰았던 태종에게는 합장이 마뜩치 않았고, 고향 함경도 땅의 흙과 억새를 가져다 봉분에 심어 아버지의 유지를 받든 것으로 전해진다.

조선왕조는 매년 한식 때면 건원릉의 억새를 베어내는 의례를 치러왔다. ‘청완예초의’라는 의식은 최근까지 한식 때면 예를 갖춰 진행된다. ‘청완’은 억새의 한자식 이름이다. 동구릉 다른 능들의 풀들은 건원릉과 달리 수시로 베어낸다고 하니 조선 창업주에 대한 예우만은 남달랐던 셈이다. 또 건원릉은 제사 때 왕의 신주를 모시는 정자각에, 바닥에서 절을 할 수 있도록 사각형의 돌인 배위가 놓여 있다. 정자각 위의 배위는 조선 왕릉 중에서는 이곳 건원릉이 유일하다.

조선왕조는 매년 한식 때면 건원릉의 억새를 베어내는 의례를 치러왔다. ‘청완예초의’라는 의식은 최근까지 한식 때면 예를 갖춰 진행된다. ‘청완’은 억새의 한자식 이름이다. 동구릉 다른 능들의 풀들은 건원릉과 달리 수시로 베어낸다고 하니 조선 창업주에 대한 예우만은 남달랐던 셈이다. 또 건원릉은 제사 때 왕의 신주를 모시는 정자각에, 바닥에서 절을 할 수 있도록 사각형의 돌인 배위가 놓여 있다. 정자각 위의 배위는 조선 왕릉 중에서는 이곳 건원릉이 유일하다.

사연과 모양새가 각기 다른 능과 문무인석

숭릉은 조선 18대 현종과 명성왕후의 능이다. 구리 동구릉인 아홉 개의 능 중 오랜 세월 닫혀 있다 일반에 개방됐다. 숭릉에 얽힌 사연은 가는 길을 애틋한 상념으로 몰고 간다. 현종은 조선의 왕 중 유일하게 타국 청나라에서 태어났다. 아버지인 봉림대군(효종)이 병자호란 후 청나라에 볼모로 잡혀 있을 때 얻은 아들이다. 현종은 19세에 왕위에 오르자 양 난을 겪으며 흔들렸던 조선왕조의 질서를 확립하기 위해 무모한 북벌정책을 중단하고 대동법을 실시하기도 했다.

숭릉은 쌍릉으로 돼 있는데 왕비인 명성왕후가 함께 잠들어 있다. 숭릉의 돋보이는 명물은 제사를 지낼 때 왕의 신주를 모시는 정자각이다. 조선의 왕릉 중 유일하게 팔작지붕으로 돼 있어 그 모습이 아름답다. 숭릉의 정자각은 보물 1742호로도 등재돼 있다. 왕릉 주변으로는 석마, 석양, 석호 등 동물 모습의 조각들이 둘러싼 모양새다. 눈앞에는 무인석과 문인석이 나란히 서 있다. 숭릉의 문인석은 온화한 표정이고, 무인석은 눈을 부릅뜬 절도 있는 모습이다.

숭릉은 쌍릉으로 돼 있는데 왕비인 명성왕후가 함께 잠들어 있다. 숭릉의 돋보이는 명물은 제사를 지낼 때 왕의 신주를 모시는 정자각이다. 조선의 왕릉 중 유일하게 팔작지붕으로 돼 있어 그 모습이 아름답다. 숭릉의 정자각은 보물 1742호로도 등재돼 있다. 왕릉 주변으로는 석마, 석양, 석호 등 동물 모습의 조각들이 둘러싼 모양새다. 눈앞에는 무인석과 문인석이 나란히 서 있다. 숭릉의 문인석은 온화한 표정이고, 무인석은 눈을 부릅뜬 절도 있는 모습이다.

능마다 개성이나 조각들의 모습은 조금씩 다르다. 문종 현릉의 문무인석은 얼굴 표정이 익살스럽다. 안쪽이 문인석, 바깥쪽이 무인석인데 유달리 표정이 또렷하고 재미있다. 실제로 문무인석은 경계를 넘어서 높은 능위에 세워져 있기에 코앞에서 구경하기가 쉽지는 않다. 풍광이 아름다운 곳은 선조의 목릉이다. 입구에는 서어나무 군락지가 자리 잡았으며 왕과 왕후의 능이 자리한 위치와 높이도 정자각을 기준으로 부채꼴 모양으로 넓게 배열돼 있다. 경치는 탁 트인 게 보기 좋지만 사이가 떨어져 있어 사후의 왕이 왕후를 그리워했을 법도 하다. 그에 반해 헌종의 경릉은 왕과 왕후의 봉분 3개가 하나의 곡장(담벽) 안에 사이좋게 들어서 있다.

조선 왕릉 중 유일한 삼연릉이다. 장렬왕후 휘릉의 정자각은 다른 곳과는 달리 양쪽에 날개처럼 익랑이 붙어 있다. 영조 원릉의 비각에는 비석이 3개나 된다. 문조 수릉 옆의 시냇물은 물살이생물의 서식지로 생태적 가치가 높다.

조선 왕릉 중 유일한 삼연릉이다. 장렬왕후 휘릉의 정자각은 다른 곳과는 달리 양쪽에 날개처럼 익랑이 붙어 있다. 영조 원릉의 비각에는 비석이 3개나 된다. 문조 수릉 옆의 시냇물은 물살이생물의 서식지로 생태적 가치가 높다.

왕과 신하, 속세와 성역의 경계가 된 길

왕릉들 앞에는 붉은색 홍살문이 세워져 있다. 홍살문에서 정자각까지 이어지는 돌길인 ‘참도’를 기준으로 왼쪽과 오른쪽의 높낮이가 다르다. 왼쪽은 신이 다니는 ‘신도’이고 오른쪽은 임금이 다니는 ‘어도’다. 홍살문 근처에는 작은 냇물이 흐르고 그 위에 돌이 덧씌워져 있는데 속세와 성역의 경계 역할을 하는 금천교로 불린다.

왕릉 곳곳에 왜 시냇물이 흐르는지 이해가 가는 대목이다. 왕릉 주변에는 왕릉을 관리하던 능참봉이 상주하던 재실이 있었다. 태조건원릉의 재실은 ‘개경사’라는 사찰로 불릴 정도로 규모가 컸다. 태종은 개경사를 조계종에 귀속시키고 노비 150명, 논 300결을 내렸으며 개경사에 안치할 목적으로 해인사에 대장경의 제작을 지시하기도 했다. 당시 숭유억불 정책에 반하는 일이었지만 아버지의 넋을 기리기 위해 시시비비를 따지지 않았다고 ‘태종실록’은 적고 있다. 왕릉의 관리는 이처럼 왕실의 권위와 연관돼 꽤 중요하게 다뤄졌다. 정조 때는 휘릉 정자각의 수리완료 보고가 늦어졌다는 이유로 승지가 파직되기도 했다.

왕릉 곳곳에 왜 시냇물이 흐르는지 이해가 가는 대목이다. 왕릉 주변에는 왕릉을 관리하던 능참봉이 상주하던 재실이 있었다. 태조건원릉의 재실은 ‘개경사’라는 사찰로 불릴 정도로 규모가 컸다. 태종은 개경사를 조계종에 귀속시키고 노비 150명, 논 300결을 내렸으며 개경사에 안치할 목적으로 해인사에 대장경의 제작을 지시하기도 했다. 당시 숭유억불 정책에 반하는 일이었지만 아버지의 넋을 기리기 위해 시시비비를 따지지 않았다고 ‘태종실록’은 적고 있다. 왕릉의 관리는 이처럼 왕실의 권위와 연관돼 꽤 중요하게 다뤄졌다. 정조 때는 휘릉 정자각의 수리완료 보고가 늦어졌다는 이유로 승지가 파직되기도 했다.

능에 대한 궁금증을 되새기고 나서면 동구릉의 숲이 펼쳐진다. 숲과 길은 스쳐 지난 왕릉을 다시 한번 더듬어보는 사색과 소통의 공간이다. 나무와 꽃에는 팻말이 붙어 있어 숲에 대한 궁금증을 덜어준다. 왕릉을 방문한 외지인들은 초입 시냇가에 돗자리를 펴고 앉아 마냥 숲의 상쾌한 향기에 심취하기도 한다. 굳이 왕의 업적을 들먹이지 않더라도 성은은 그늘이 되어 세인들의 땀을 식혀준다.

동구릉 산책이 가치를 더하는 것은 울창한 숲과 자연 때문이다. 이끼 가득한 땅 위에서 자라난 나무들은 흉내 내지 못할 최고의 산책로를 만들어냈다. 동구릉은 한적한 시간을 택해 들르면 아늑하다. 방문객들이 성기게 오갈 때, 속세의 소음보다는 정적과 울창한 숲이 어우러질 때, 숲과 능이 고요하게 다가선다. 예전에는 왕의 능을 함부로 범접할 수 없었을 테고, 왕릉과의 만남이 그리 소란스럽지도 않았을 것이다. 오래전에 그랬듯, 수백 년이 지나도 숭고한 분위기 속에서 만나는 왕릉과 숲길은 더욱 애착이 간다.

동구릉 산책이 가치를 더하는 것은 울창한 숲과 자연 때문이다. 이끼 가득한 땅 위에서 자라난 나무들은 흉내 내지 못할 최고의 산책로를 만들어냈다. 동구릉은 한적한 시간을 택해 들르면 아늑하다. 방문객들이 성기게 오갈 때, 속세의 소음보다는 정적과 울창한 숲이 어우러질 때, 숲과 능이 고요하게 다가선다. 예전에는 왕의 능을 함부로 범접할 수 없었을 테고, 왕릉과의 만남이 그리 소란스럽지도 않았을 것이다. 오래전에 그랬듯, 수백 년이 지나도 숭고한 분위기 속에서 만나는 왕릉과 숲길은 더욱 애착이 간다.