겹겹이 서 있는 전각들

무소유의 삶을 살다간 법정의 발자취를 따라

여기저기 좋은 숲이 많으련만 발길이 향한 곳은 전라남도 순천의 조계산 기슭이다. 대한민국 100대 명산으로 손꼽히는 조계산 도립공원은 주봉인 장군봉(884)을 중심으로 수림이 울창하여 산세와 경관이 빼어나다. 특히 천년고찰 송광사와 선암사를 품은 까닭에 명찰과 명산이 만나니 그윽한 멋과 향이 산 전체를 휘감아 흐르는 듯하다.

송광사는 신라 말 혜린 선사에 의해 창건된 천년 고찰이다. 불교에서 귀하고 값진 세 가지 보배, 불·법·승을 삼보(三寶)라 하는데, 그중 송광사는 한국 불교의 승맥(僧脈)을 잇는 승보(僧寶)사찰이다.

송광사 가는 길에 편백 숲길이 이어진다. 습한 날씨가 연일 계속되다 보니 숲에는 편백 내음이 진동한다. 몸도 마음도 자연의 향기가 그리웠는지 가슴 깊숙이 향기를 들이마신다. 여러 전각을 뒤로하고 일주문을 지나 우화각에서 발걸음을 멈춘다. 우화각 아래에 화려한 연등이 너울거리고 그 위에 삼청교가 무지개처럼 반원을 그린다. 이 무지개다리를 건너면 사천왕문을 지나 대웅보전과 마주한다. 곧이어 송광사가 품은 보물찾기에 나선다.

국보 국사전, 보물 하사당, 약사전, 영산전 등 국보 4점과 보물 20점 이상이 여기저기 흩어져 있다. 그 중에 국사전은 고려시대 건축양식이고, 하사당은 조선 세조 7년(1461)에 건립한 것으로 현존하는 가장 오래된 요사채다. 요사채는 승려가 거처하는 건물이다. 더위도 잊은 채 보물찾기로 한참을 시간을 보내다 숲길로 접어든다.

우화각 아래에 화려한 연등이 너울거린다

법정, 글을 통해 세상과 소통하다

조계산 도립공원에는 산책로가 여럿 있다. 그 중에 송광사 매표소에서 불일암까지 구간을 '무소유 길'(왕복 1.2km)이라 부른다. 이 길은 무소유의 삶을 살다 간 승려이자 수필가인 법정이 즐겨 거닌 산길이다.

법정은 1932년 전라남도 해남에서 태어나, 1954년 출가했다. 1970년대 봉은사 다래헌에 거주하며 불교신문사 주필을 지내기도 했다. 1975년 모든 직함을 버리고 송광사 뒷산에 손수 불일암을 지어 칩거했다. 그때 그는 세상과 글로써 소통했다. 《무소유》는 그때 나온 대표작이다. 그래서일까, 법정은 우리에게 '승려 법정'보다 '수필가 법정'으로 더 익숙하다. 그의 글은 단문으로 간결하여 읽기 쉽다. 또 곱씹을수록 곰삭은 맛이 나는 데다 독자에 따라 똑같은 글이라도 마음에 담기는 깊이가 다르다. 그런 까닭에 출간하는 책마다 베스트셀러에 올랐고, 지금도 찾는 이가 꾸준히 있을 정도다.

하지만, 안타깝게도 그의 책은 유언에 따라 원칙적으로 더는 출간되지 않는다.

절판된 것이다. 그런데도 간간이 새롭게 출간되는 것을 보며 무소유의 삶을 실천하고자 했던 그의 삶에 오점이 될까 염려스럽다.

조붓한 숲길에서 무소유의 홀가분함을 느끼다

송광사 매표소를 지난다. 단단하게 다져진 흙길 옆으로 화려한 색감의 연등이 걸렸다. 온통 초록색이 가득한 여름 숲에 연등이 색을 더하니 숲이 한결 다채롭다. 발길 닿는 곳마다 편백이 빽빽하게 심겨 하늘을 바란다. 숲은 고즈넉하고 나무 사이로 반짝이는 햇살이 하늘에서 떨어진 별처럼 반짝인다. 편백숲 들머리에 무소유 길 이정표가 있다.

무소유 길은 왕복 1.2km 남짓하다. 가끔 오르막길이 있어 숨이 가빠지지만, 구간이 워낙 짧아 산책하기에 부담스럽지 않다. 편백이 울창한 흙길을 지나 돌계단을 몇 계단 오른다. 대체로 길이 잘 정돈돼 걷기에도 수월하다. 조붓한 숲길 곳곳에 법정의 무소유 철학을 담은 글귀가 세워져 있다. 숲을 벗어난 길은 대나무 숲속으로 꼬리를 감추듯 이어진다. 대나무 숲 특유의 청량감과 호젓한 멋이 깃들어 있다. 하지만 오르막 구간이라 발걸음을 옮길 때마다 몸이 무겁다. 얇은 바람막이도 거추장스럽다. 그마저 벗어버리자 한결 홀가분하다. 몸이 가벼워지자 그제야 댓잎 소리가 들리고 대숲 사이로 떨어지는 찬연한 빛줄기도 눈에 들어온다. 가진 게 없다는 것, 특히 자발적으로 선택한 무소유는 더 많은 것을 가질 기회다. 최소한 이 구간에서만큼은 길이 스승이구나 싶다.

오르막길에서 가볍게 사는 법, 무소유를 체험하고 몇 굽이 울창한 대숲 길을 돌아가자 불일암 출입문 앞이다. "불일암은 스님이 수행 정진하고 있습니다. 방문 시간은 오전 8시~오후 4시까지입니다. 시간을 지켜주세요. 묵언해 주세요." 여느 사찰에서 쉽게 볼 수 있는 안내문이지만, '묵언'이라는 단어가 가슴에 대못처럼 콕 박힌다. 우리는 일상에서 얼마나 많은 말을 하고 살아가는가? 한순간도 말하지 않거나, 듣지 않으면 큰일이라도 날 것처럼. 요즘엔 말하지 않고 문자로 주고받으니 그 또한 묵언은 아닐 터. 스마트폰을 무음으로 바꾸고 입을 굳게 다문 채 안으로 발을 들인다.

대나무의 운치가 그윽한 숲길

무소유인 그가 더 많은 것을 가진 듯

불일암 경내가 한눈에 들어온다. 법정이 손수 짓고 가꿨을 요사채와 텃밭, 우물과 목욕장…, 하나같이 평화로운 풍경이다. 계단 위에는 후박나무가 하늘 높이 기지개를 켜듯 서 있고, 그 뒤로 단출한 불일암이 자리한다. 한유한 정경이 마치 봄볕에 곤히 잠든 고양이처럼 나른해 보인다.

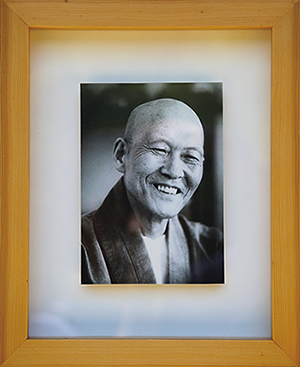

불일암 현판은 법정이 직접 쓴 것이다. 글씨에는 글쓴이의 성품이 묻어나기 마련이다. 글씨에서 강직하고 군더더기 없는 깐깐함이 느껴진다. 젊은 시절 그의 별명이 '억새풀'이었다고 한다. 글씨에서 그 모습이 연상된다. 스치면 베일 정도로 날카로운 억새의 모습. 그러나 벽면에 걸린 흑백사진 속 모습은 다르다. 더는 억새풀이 연상되지 않는. 오히려 오가는 사람들에게 인사를 건네고 힘든 이들을 품어줄 것 같은 넉넉함이 배어있다. 댓돌 위에 올려놓은 고무신이, 산비탈에 질서정연하게 쌓아 놓은 장작, 목마른 이들을 위해 준비해 놓은 물 주전자에서는 억새풀의 모습과 흑백사진 속의 모습 모두를 보여주는 것 같다.

사진 아래에는 투박한 나무의자가 있다. 힘들게 자신을 찾은 이들을 빈손으로 보낼 수 없다는 듯 사탕과 책갈피도 챙겨 두었다. 주인 떠난 빈 의자지만 주인의 마음을 보는 듯해 고맙다. 의자 앞에는 법정이 아끼고 사랑하던 후박나무가 우뚝하다. 나무 아래엔 '법정 스님 계신 곳'이란 팻말이 세워져 있다. 후박나무 아래에 유골을 모신 것이다.

낮에 밭을 일구고, 밤에는 글을 쓰고, 명상에 잠겼을 법정. 이제는 여기 없지만, 그의 온기와 흔적, 무소유의 가르침은 곳곳에 남아서 찾아오는 이들을 반갑게 맞이하는 것 같다.

무소유의 삶을 살다 간 그였지만, 한편으로 생각하니 그는 이 아름다운 모든 것을 가진 부자였지 않을까 하는 덧없는 생각에 빠져본다.

-

불일암 편액은 법정이 직접 쓴 것이다

-

댓돌에 겨울 털실과 고무신이 나란히 놓였다

우리는 필요에 의해서 물건을 갖지만, 때로는 그 물건 때문에 마음이 쓰이게 된다.

따라서 무엇인가를 갖는다는 것은 다른 한편 무엇인가에 얽매이는 것. 그러므로 많이 갖고 있다는 것은

그만큼 많이 얽혀 있다는 뜻이다.

《무소유》 본문 중에서

전남 동부권 최초의 종합병원

근로복지공단 순천병원

비롯 전남 동부권의 가장 오래된 병원인 근로복지공단 순천병원은 여수, 광양 공업단지와 화순 광업소, 광양 광산의 산재환자를 전남 지역 환자의 건강을 보살피는 동반자로 함께해왔습니다. 2016년 족부 전문 클리닉을 개원하며 멀리 광주까지 통원해야 했던 지역민의 불편을 덜었으며 산재환자와 그 가족들의 부담을 덜기 위해 간호간병통합 서비스도 시행하고 있습니다. 근로복지공단 순천병원은 앞으로도 산재노동자들의 빠른 회복과 조속한 직장 복귀를 돕고자 맞춤형 진료서비스와 선진화된 재활치료를 제공하는 한편, 지역 주민의 건강을 책임지는 최고의 병원으로 거듭나겠습니다.